Структура растительного сообщества

Видовой состав сообщества. В зависимости от общеклиматических и почвенно-грунтовых условий местообитаний растительные сообщества различаются по видовому составу, т. е. по разнообразию образующих их видов растений. Например, видовой состав хвойного леса отличается от видового состава дубравы или березняка; различаются болотная растительность и луговая, сухой сосновый лес (бор) и влажный ельник.

Такой тип растительных сообществ, как лес, не только зависит от климатических и почвенно-грунтовых условий, но и сам оказывает влияние на среду обитания. Суточные колебания температуры в лесу менее выражены, чем на открытых безлесных пространствах. Леса поддерживают уровень грунтовых вод, способствуют увеличению частоты выпадения осадков.

Следует отметить, что выдающийся русский учёный-лесовод Георгий Фёдорович Морозов ещё более 100 лет назад первым в мире создал учение о лесе как о едином природном комплексе.

Георгий Фёдорович Морозов

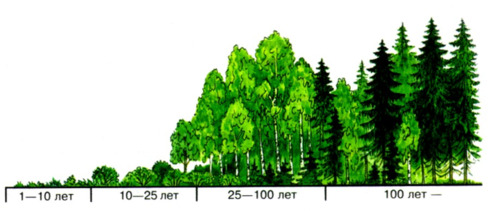

Ярусность в растительном сообществе. Приспособление растений к совместному существованию в сообществе выражается в горизонтальном и вертикальном расчленении фитоценоза на структурно-функциональные элементы, принимающие различное участие в преобразовании и накоплении веществ и энергии.

В вертикальном направлении растительное сообщество расчленяется на ярусы. Ярусы — это слои, в которых располагаются надземные (листья, стебли) и подземные (клубни, луковицы, корни) части растений определённых жизненных форм.

Ярусное распределение растений в лесу

Особенно отчётливо ярусное строение проявляется в лесных фитоценозах. Здесь первый, верхний, ярус образуют кроны самых высоких деревьев; второй ярус занимают более низкие деревья (подрост); третий ярус — кустарники (подлесок); четвёртый ярус составляют кустарнички и травы; в пятом, надпочвенном, располагаются мхи, лишайники, грибы.

Ярусами расположены и подземные органы растений — корни, клубни, луковицы, корневища и т. д. При этом наблюдается как бы обратная, «зеркальная» ярусность. Глубже всего проникают корни высоких деревьев, выше находятся корни кустарников, ещё ближе к поверхности — корни травянистых растений, проростков, микориза и т. д.

Верхний слой почвы представляет собой особый ярус — лесную подстилку.

Горизонтальная структура фитоценоза формируется благодаря наличию отдельных групп, или пятен, кустарников, лишайников, мхов, травянистых растений и т. п. Такие структурные части образуют мозаику сообщества. Они обычно совпадают с определёнными элементами микрорельефа (бугорками, кочками, впадинами) и отражают распределение тех или иных факторов среды внутри фитоценоза (например, пятна светолюбивых растений в «окнах» густого леса или группы сухолюбивых растений на кочках среди болота).

Приспособленность растений к жизни в сообществе. В одном сообществе сосуществуют растения с неодинаковыми ритмами развития. Это способствует более полному использованию питательных веществ и солнечной энергии в растительном сообществе и определяется климатическими особенностями местообитания. Например, в лесах средней полосы России растёт орешник (лещина). Он цветёт, когда деревья ещё не покрылись листвой, и ветер свободно переносит пыльцу с тычиночных цветков на пестичные. Раннее цветение орешника — приспособление к жизни в лесу.

Деревья, кроны которых расположены над всеми другими растениями леса, как правило, опыляются ветром. Цветут они до распускания листьев. Ветер также распространяет плоды и семена большинства деревьев верхнего яруса. Так как под пологом леса почти не бывает ветра, большинство кустарников опыляют насекомые. По той же причине плоды кустарников в основном распространяют лесные птицы. Осенью многие птицы кормятся плодами жимолости, малины, крушины, шиповника, бересклета.

Раннее цветение некоторых травянистых растений — также приспособление к жизни в широколиственном лесу. Почва здесь промерзает меньше, чем на открытых местах. Глубокий, рыхлый снеговой покров и лесная подстилка из опавшей листвы предохраняют почву от промерзания.

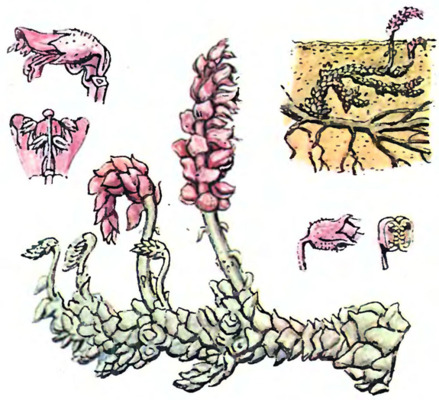

Сожительство организмов в растительном сообществе. Два разных вида, входящие в состав одного сообщества, могут быть тесно связаны друг с другом, жить в симбиозе. Вы уже знаете, что существует симбиоз между грибами и растениями. Это явление широко распространено в природе. Вид сожительства, приносящий пользу одному организму и вредный для другого, называют паразитизмом. Среди растений также есть паразиты. Например, такие растения, как Петров крест и заразиха, паразитируют, присасываясь к корням других растений с помощью специальных присосок. Эти растения лишены хлорофилла и потеряли способность фотосинтезировать. Такие растения, как погремок большой, иван-да-марья, омела, тоже паразитируют на других растениях, но они имеют зелёную окраску и могут сами образовывать органические вещества, поэтому их называют полупаразитами.

|

|

| Симбиоз | Паразитизм |

Изменения в растительном сообществе. Растительные сообщества подвержены непрерывным изменениям, которые зависят от особенностей сезонных ритмов и жизненного цикла растений. Этот процесс называют динамикой фитоценозов или ярусностью во времени. Произрастание видов с различным ритмом сезонной вегетации определяет возможность совместного существования большого числа видов и более полного использования растениями ресурсов среды.

Наряду с сезонными изменениями состояния растительных сообществ может происходить смена одного растительного сообщества другим. На эти процессы оказывают влияние как природные, так и антропогенные факторы (заболачивание, пожары, посадка лесов, вырубка, засуха).

Смена растительных сообществ. Каждое растительное сообщество находится в постоянном развитии. В нём, как в живом организме, можно выделить периоды зарождения, расцвета и старости. Изменения, происходящие в сообществе, могут привести к смене одного растительного сообщества другим.

Естественная смена растительных сообществ может быть вызвана изменениями в климате, составе или структуре почв, жизнедеятельности самих растений. Под влиянием этих причин в сообществе одни растения могут появляться, а другие исчезать.

Динамика фитоценоза

Так, при постепенном зарастании озера на его месте образуется болото. При высыхании на болоте начинают расти кустарники и деревья, болотная растительность сменяется лесной.

В лесных сообществах также происходит смена растительности. Под пологом берёзового леса прекрасно растут теневыносливые ели. Идут годы. Ель вырастает и занимает верхний ярус леса. Старые берёзы гибнут. А молодые светолюбивые берёзы выжить не могут — слишком мало света для них под еловыми кронами. Постепенно происходит смена растительности в нижнем ярусе. Если для берёзового леса характерны земляника, различные злаки, иван-да-марья, лапчатка, колокольчик, то для елового — кислица, черника, грушанка и другие растения. Так происходит смена берёзового леса еловым.

Постепенный процесс смены природных сообществ называется сукцессией.

Смена растительных сообществ может происходить как под влиянием естественных причин, так и в результате вмешательства человека.

Часто смене растительных сообществ способствует хозяйственная деятельность человека. Вырубая леса, осушая болота, распахивая степи, орошая засушливые земли и превращая их в сельскохозяйственные угодья, человек создаёт новые условия жизни для растений. В новых условиях существования происходит постепенная смена видового состава в сообществах.

Результатом бесчисленных смен и различных динамических процессов в фитоценозах является современное многообразие растительного покрова Земли.

1. Выполните интерактивное задание.

2. Выполните интерактивное задание.

3. Ответьте на вопросы теста.

Текст: Биология. 7 класс. Базовый уровень. Пасечник В. В., Суматохин С. В., Гапонюк З.Г., Швецов Г.Г./ Под ред Пасечника В. В.