Строение и жизнедеятельность бактерий

Открытие бактерий. Бактерии — древнейшая группа организмов на нашей планете, появившаяся более 3,5 млрд лет назад. Это относительно просто устроенные микроскопические, чаще всего одноклеточные, организмы. Их относят к отдельному царству.

Человек узнал об этих организмах только в ХVII в., когда в 1683 г. известный голландский исследователь Антони ван Левенгук с помощью сконструированного им микроскопа увидел в дождевой воде, в различных настоях множество мелких «живых зверьков».

Антони ван Левенгук

В настоящее время при изучении бактерий учёные используют электронные микроскопы и другие современные приборы.

Бактерии изучает наука бактериология.

Распространение бактерий. Бактерии многочисленны и разнообразны. Они встречаются почти повсеместно: в почве, водоёмах, на поверхности скал и глубоко под землёй, на предметах обихода, в кормах и продуктах питания, в организмах растений, животных и человека. Бактерии живут во льдах Антарктиды при температуре —83 °С и в горячих источниках, температура которых достигает +90 °С.

Особенно много их в почве. В 1 г почвы могут содержаться сотни миллионов бактерий.

Число бактерий различно в воздухе проветренных и непроветренных помещений. Так, в классе после проветривания перед началом урока бактерий в 13 раз меньше, чем в той же комнате после урока.

Условия жизни бактерий разнообразны. Одним из них необходим кислород воздуха, другие в нём не нуждаются и способны жить в бескислородной среде.

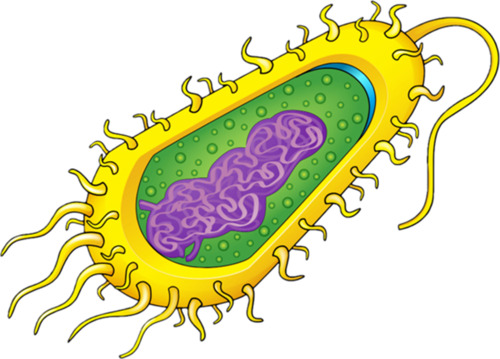

Строение бактерий. Бактериальные клетки окружены плотной оболочкой, благодаря которой сохраняют постоянную форму. По составу и строению клеточная оболочка бактерий существенно отличается от клеточной оболочки растений, животных и грибов. Она содержит сложное вещество муреин и покрыта слизистой защитной капсулой. Под оболочкой имеется мембрана. В цитоплазме бактерий отсутствует большинство органоидов (например, митохондрии, хлоропласты), с которыми вы знакомились, изучая растительную клетку. Ядра, отделённого от цитоплазмы мембраной, в бактериальной клетке тоже нет. Наследственное вещество у бактерий расположено в цитоплазме. Бактерии — безъядерные организмы, относящиеся к прокариотам.

Строение бактериальной клетки

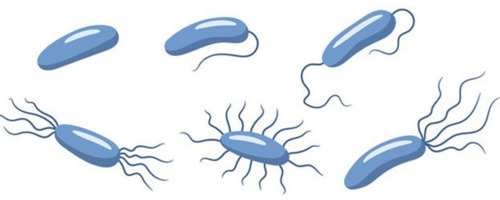

Среди бактерий есть подвижные и неподвижные формы. Некоторые бактерии имеют один или несколько жгутиков. Подвижные бактерии передвигаются при помощи жгутиков или за счёт волнообразных сокращений.

Жгутики у бактерий

Большинство бактерий бесцветны, но некоторые из них окрашены в жёлтый, коричневый, красный, зелёный, синий и другие цвета. Такое разнообразие окраски обусловлено пигментами, находящимися в цитоплазме, и веществами в слизистой капсуле.

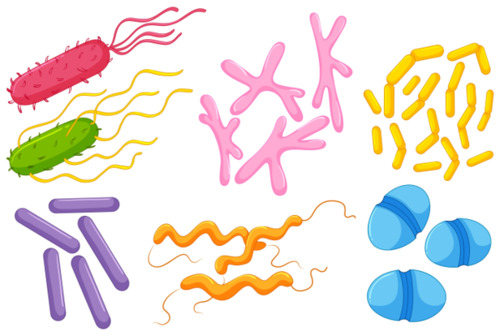

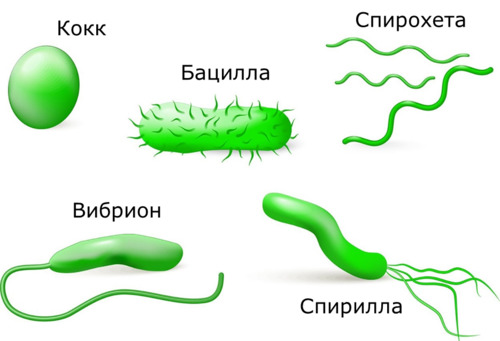

Форма бактерий разнообразна: они могут иметь вид прямых или изогнутых палочек, шариков, спиралей. Очень часто бактерии образуют скопления в виде длинных изогнутых цепочек, групп и плёнок.

Формы бактериальной клетки

В зависимости от формы клетки бактерии различают: шарообразные кокки, палочковидные бациллы, изогнутые в виде запятой вибрионы, спиралевидные спириллы и др.

Формы бактериальной клетки

Питание бактерий. Бактерии весьма разнообразны по своим пищевым потребностям. Большинство из них гетеротрофы, питающиеся готовыми органическими веществами. Среди них выделяют две группы: сапротрофы и паразиты. Сапротрофы используют готовые органические вещества, причём пищей им служат мёртвые организмы, продукты питания человека, нефть и даже асфальт.

Бактерии-паразиты питаются органическими веществами живых организмов. Паразитизм у бактерий распространён очень широко. Известны бактерии, паразитирующие в теле бактерий других видов. Среди бактерий-паразитов много болезнетворных бактерий, вызывающих различные заболевания у растений, животных и человека.

|

|

| Бактерии сапротрофы | Бактерии паразиты |

Существуют и бактерии-автотрофы. Они способны образовывать органические вещества из неорганических. Например, к ним относятся цианобактерии, которые создают органические вещества, используя энергию солнечного света, а также бактерии, использующие энергию, выделяющуюся при реакциях окисления различных неорганических соединений железа, водорода и др.

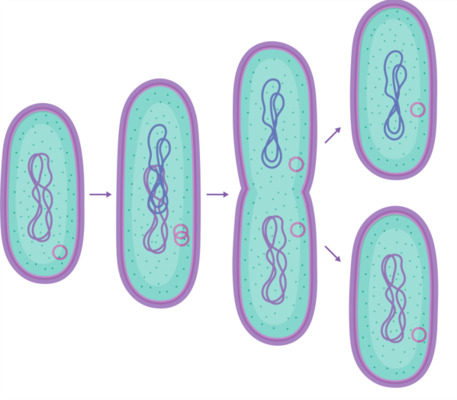

Размножение бактерий. Подавляющее большинство видов бактерий размножаются в основном путём деления материнской клетки на две дочерние. При благоприятных условиях у многих видов бактерий деление может происходить через каждые 20—30 мин. При такой скорости размножения потомство одной бактерии за пять суток способно образовать массу, которой можно было бы заполнить все моря и океаны. К счастью, в природе этого не происходит, так как бактерии служат пищей для других организмов, быстро погибают, в отличие от своих спор, под действием солнечных лучей, при высушивании, недостатке пищи, нагревании свыше 65°С, под действием дезинфицирующих веществ и т. д.

Размножение бактерий

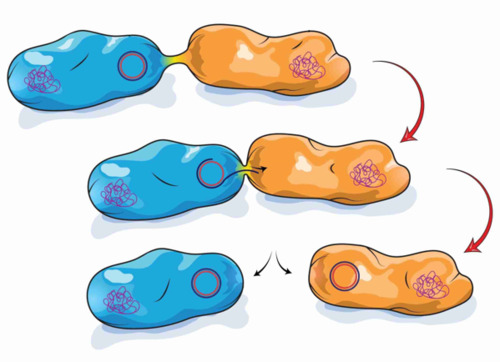

Известны лишь отдельные виды бактерий, которые способны размножаться половым путём. При таком размножении у бактерий, в отличии с от растений и животных, половые клетки не образуются. Между участвующими в размножении клетками происходит обмен ядерным наследственным веществом (генетическая рекомбинация), который играет большую роль в передаче наследственных признаков от материнского организма дочернему.

Половой процесс у бактерий

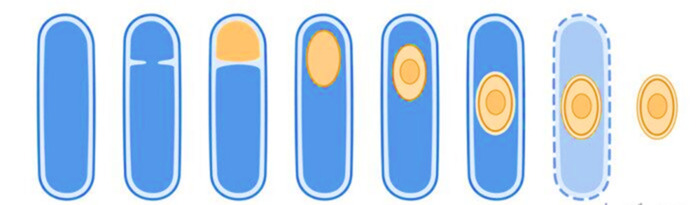

Образование спор. В неблагоприятных условиях (при недостатке пищи, влаги, резких изменениях температуры) цитоплазма бактериальной клетки, сжимаясь, отходит от материнской оболочки. Затем эта цитоплазма округляется и образует на своей поверхности новую, более плотную оболочку. Такую бактериальную клетку называют спорой или цистой.

Образование спор у бактерий

Споры бактерий сохраняются очень долго в самых неблагоприятных условиях, некоторые из них переносят нагревание до +140°С и охлаждение до —253°С. Они выдерживают высушивание, не погибают при кипячении, замораживании. Споры легко разносятся ветром, водой и т. д. Их много в воздухе и почве. В почве споры бактерий могут сохраняться 20—30 лет и более. При наступлении благоприятных условий спора прорастает и становится жизнедеятельной бактерией. Таким образом, споры у бактерий, в отличие от растений, служат не для размножения, а являются приспособлением к выживанию в неблагоприятных условиях.

1. Выполните инерактивное упражнение.

2. Выполните интерактивное упражнение.

3. Выполните интерактивное упражнение.

4. Ответьте на вопросы теста.