Лишайники

Общая характеристика. Лишайники — особая группа живых организмов, тело (слоевище) которых состоит из гриба и зелёной водоросли или цианобактерии, находящихся в своеобразных симбиотических отношениях. Встречаются трёхкомпонентные лишайники, слоевище которых образовано тремя организмами, относящимися к определённым видам грибов, водорослей и цианобактерий. Основная часть объёма слоевища (90—95%) лишайника приходится на гифы грибов.

В настоящее время большинство учёных относят лишайники к царству грибов, помещая их в отделы, соответствующие грибам.

В природе их насчитывают около 26 тыс. видов.

Лишайники

Одни из них настолько малы, что почти не видны невооружённым глазом, другие, например, ягель, покрывают огромные площади ковром толщиной в несколько сантиметров.

Распространение и многообразие лишайников. Лишайники распространены по всему земному шару: от полярных широт до раскалённых песков пустыни. Они произрастают на всех континентах, в том числе и в Антарктиде. Лишайники очень неприхотливы. Всей поверхностью тела они впитывают влагу дождей, росы и туманов. Это позволяет им поселяться на голых, бесплодных скалах, на камнях, в пустынях, на крышах, даже на поверхности стекла.

К факторам выживания лишайников следует отнести их способность переносить длительное высушивание и осуществлять фотосинтез при очень слабом освещении. Лишайники могут жить почти в обезвоженном состоянии, переносить очень низкие температуры. Много лишайников в сухих сосняках — борах-беломошниках. Поселяются они на гниющих пнях, стволах деревьев и кустарников, на камнях. В пустынях и полупустынях встречаются лишайники, имеющие шарообразную форму. Они легко переносятся ветром на большие расстояния, отчего их часто называют кочующими.

Лишайники разнообразны по внешнему виду и окраске. Различают кустистые, листоватые и накипные лишайники.

Лишайники: накипные (а), листоватые (б) и кустистые (в)

Слоевище кустистых лишайников действительно напоминает кустик. Одни из них поселяются на ветвях деревьев и свисают с них, как борода, другие растут на поверхности почвы. В сухих сосновых борах образуется сплошной ковёр из кустистых розовых, серых и белых лишайников.

Известный под названием олений мох кустистый лишайник ягель широко распространён в тундре.

Пластинчатое слоевище листоватых лишайников несколько приподнято над поверхностью прикрепления и похоже на лист. Из таких лишайников особенно часто встречается золотисто-жёлтая ксантория настенная.

Накипные лишайники выглядят как тонкая пластинка, тесно прирастающая к поверхности прикрепления. Это самые неприхотливые и широко распространённые виды. На камнях поселяются накипные лишайники, похожие на застывшую коричнево-серую пену.

Окраска лишайников разнообразна: от белой до чёрной с красными, жёлтыми, зелёными, оранжевыми оттенками. Она зависит от содержания в клетках пигментов.

В жару лишайники настолько высыхают, что кажутся совершенно безжизненными и легко крошатся. Но после дождя они оживают вновь.

Растут лишайники очень медленно. Например, ягель за год вырастает всего на 1—3 мм. Продолжительность жизни лишайников до 50—100 лет. Но как показали исследования, возраст некоторых видов лишайников может достигать более 4000 лет.

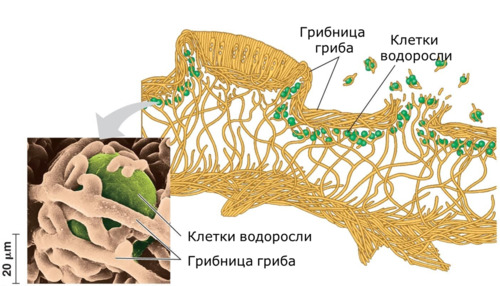

Строение лишайников. Тело лишайника — слоевище, или таллом, — образовано переплетёнными нитями грибницы, среди которых в беспорядке или слоями расположены клетки водоросли или цианобактерии. Взаимосвязь этих организмов в лишайнике постоянная, она сформировалась в процессе эволюции. Грибы и водоросли в лишайнике отличаются от свободноживущих организмов, но строению и жизнедеятельности. Так, нити обычного гриба пронизывают субстрат (почву, тело отмершего растения), а в лишайнике гифы гриба располагаются в воздушной среде и защищены от высыхания толстой оболочкой. На некоторых нитях грибницы появляются особые выросты, которые проникают внутрь клетки водоросли и выполняют всасывающую функцию.

Строение лишайника

Особенности жизнедеятельности. Водоросли, живущие в симбиозе с грибами, обладают высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям. Несмотря на то, что они получают меньше света, чем свободноживущие, фотосинтез у них идёт интенсивно. Лишайники способны выдерживать высокие температуры (до +90 °С) и переносят длительное пересыхание. Указанными свойствами гриб и водоросль обладают лишь тогда, когда они образуют симбиоз. Искусственное разделение этих организмов приводит к утрате ими способности переносить неблагоприятные условия. Интересно, что гифы гриба вне лишайника самостоятельно жить не могут и погибают, в то время как клетки водорослей, если они попадают в благоприятные условия, могут жить как самостоятельный организм.

Жизненные функции гриба и водоросли в лишайнике четко взаимосвязаны. Так, деление клеток водоросли согласовано с ростом грибницы. Гриб получает от водоросли органические вещества, производимые ею в процессе фотосинтеза, но в то же время предоставляет водоросли среду обитания, защиту от пересыхания и перегревания и т. д.

Гриб снабжает водоросль достаточным количеством воды и растворённых в ней минеральных солей, которые он сам поглощает из окружающей среды. Поэтому традиционно взаимоотношения гриба и водоросли в лишайнике определялись как взаимовыгодные, т. е. симбиотические. Современные исследования показали, что взаимоотношения гриба и водоросли в лишайнике более сложные и противоречивые.

Гриб захватывает свободноживущие водоросли и удерживает их в слоевище. Гифы гриба проникают в клетки водоросли и отбирают необходимые им органические вещества, т. е. проявляют признаки настоящего паразитизма. Но паразитизм этот умеренный, клетки не доводятся до истощения. Гриб поглощает питательные вещества, как правило, не из всех клеток одновременно, а только из части. Другие клетки водоросли в это время растут и размножаются.

Клетки водоросли, окружённые гифами гриба, не могут поглощать воду и минеральные вещества извне, поэтому им приходится их добывать из тех же гиф. Следовательно, водоросль также проявляет признаки паразитизма, хотя и в значительно меньшей степени, чем гриб.

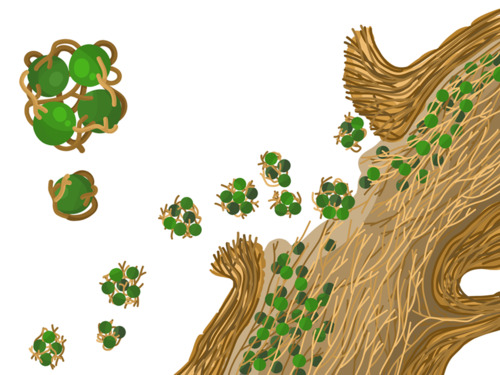

Размножение лишайников. Размножаются лишайники преимущественно вегетативно — частями слоевища. Иногда в слоевище появляются особые группы клеток, которые при его разрыве выходят наружу. Они представляют собой микроскопические комочки клеток водоросли, окружённые гифами гриба.

Размножение лишайников

Потоками дождя и ветра эти группы клеток разносятся далеко и попадают на новый субстрат, где и начинает развиваться новый организм.

Половое размножение характерно лишь для некоторых видов лишайников. Гифы гриба образуют плодовые тела, в которых созревает большое количество спор. В природе большинство спор погибает, и только немногие, попадая в благоприятные условия, прорастают. Проросшие споры выживают, если встретят подходящую водоросль. Тогда гифы гриба оплетают клетки водоросли, и постепенно формируется таллом лишайника.

Роль лишайников в природе и жизни человека. Лишайники играют важную роль в природе, первыми поселяясь в самых бесплодных местах. Выделяя особые кислоты, лишайники медленно разрушают горные породы. Отмирая, они образуют почву, на которой могут жить другие растения.

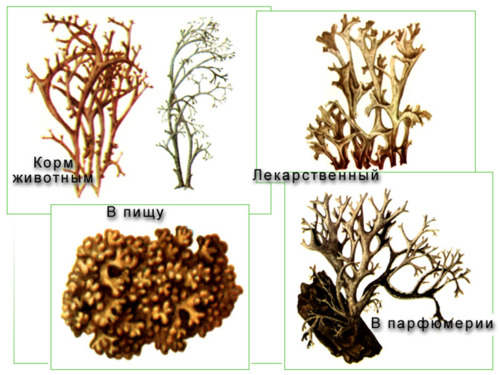

Значение лишайников

Особенно велика их роль в тундровых, лесотундровых и лесных сообществах, где они составляют заметную часть растительного покрова. С лишайниками связана жизнь многих животных. В основном это беспозвоночные, но есть и крупные позвоночные животные, например, северные олени, для которых лишайники служат основным кормом зимой. В лишайниковых зарослях обитает огромное количество клещей, гусениц, ногохвосток, пауков и др. Одни животные используют лишайники как временное убежище, другие питаются их слоевищами и продуктами разрушения. Обламывая веточки слоевищ, животные способствуют вегетативному размножению лишайников.

Несмотря на выносливость лишайников, они очень чувствительны к загрязнению окружающей среды. Отсутствие лишайников может быть показателем экологического неблагополучия. При сильном загрязнении воздуха лишайники погибают: вымирают сначала кустистые, затем листоватые и последними менее чувствительные к загрязнению накипные лишайники. Установлено, что деревья, покрытые лишайниками, меньше страдают от вредных микроорганизмов. Это связано с содержанием в лишайниках специфических кислот, которые обладают антимикробной активностью. Поэтому такие лишайники используются человеком для получения антибиотиков. Также из лишайников получают краски, дубильные вещества, лакмус. Среди лишайников нет видов, ядовитых для человека. Их применяют в парфюмерной промышленности для закрепления запаха духов и туалетного мыла. В скандинавских странах их используют для окраски шерсти. Около 25 видов лишайников занесено в Красную книгу.

1. Выполните интерактивное упражнение.

2. Выполните интерактивное упражнение.

3. Выполните интерактивное упражнение.

4. Выполните интерактивное упражнение.

5. Ответьте на вопросы теста.